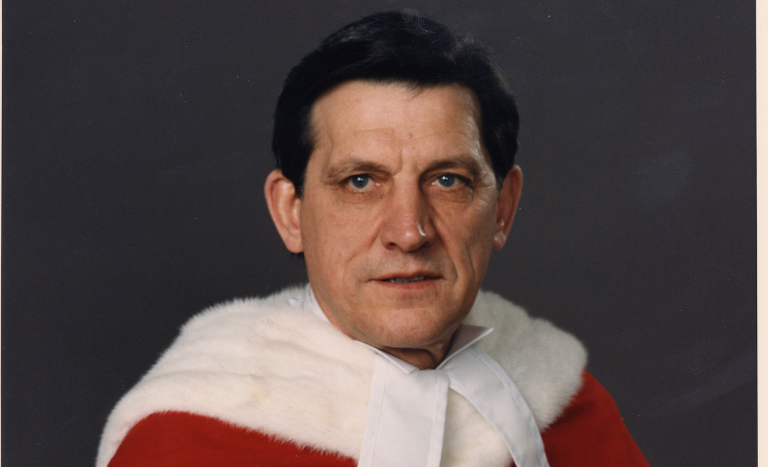

« Un homme remarquable à bien des égards »

Gérard La Forest, ancien juge de la Cour suprême du Canada, estimait que la primauté du droit était essentielle non seulement à une société juste, mais aussi au fonctionnement et à la survie de la démocratie canadienne

L’ancien juge de la Cour suprême du Canada, Gérard La Forest, laisse le souvenir « d’un grand juriste et d’un grand homme » dont les jugements éloquents ont laissé un héritage durable pour la jurisprudence canadienne.

Professeur de droit, serviteur de l’État et juriste, le juge La Forest a siégé à la Cour suprême de 1985 à 1997. Il s’est éteint paisiblement le 12 juin à l’âge de 99 ans, entouré de ses filles, chez lui, au Nouveau-Brunswick.

« Mes collègues et moi déplorons la perte du juge La Forest — un juriste exemplaire dont la compassion a profondément influencé les décisions de la Cour suprême sur des questions touchant la vie de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes », a déclaré le juge en chef du Canada, le très honorable Richard Wagner dans un communiqué.

« Sa grande sagesse et son expérience en tant que distingué juge d’appel, universitaire et serviteur de l’État ont grandement bénéficié à la Cour suprême du Canada. Ses jugements éloquents dans de nombreux domaines du droit constituent un legs important et durable pour la jurisprudence canadienne. On se souviendra de lui avec beaucoup de respect et d’admiration. »

Né le 1er avril 1926 à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, le juge Gérard La Forest a fait ses études de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick. Il a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1949 et nommé conseiller du roi en 1968. Boursier Rhodes, il a poursuivi ses études à l’Université d’Oxford où il a obtenu un baccalauréat ès arts en 1951. Il a également étudié à l’Université Yale, où il a obtenu une maîtrise en droit en 1965 et un doctorat en 1966.

Après avoir exercé brièvement dans un cabinet juridique, il a travaillé au ministère de la Justice du Canada, avant d’entamer une carrière d’universitaire, notamment en tant que doyen de la faculté de droit de l’Université de l’Alberta. En 1970, il a réintégré la fonction publique fédérale à titre de sous-procureur général adjoint du Canada, poste qu’il a occupé jusqu’en 1974. Il a ensuite exercé les fonctions de commissaire à la Commission de réforme du droit du Canada, ou il a siégé pendant cinq ans.

Le juge La Forest a été nommé à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en 1981, puis promu à la Cour suprême du Canada le 16 janvier 1985.

Beverley McLachlin, ancienne juge en chef, a fait sa connaissance lors de sa nomination à la Cour en 1989.

« La personne que j’ai rencontrée et que j’ai eu la chance de bien connaître au fil des années était un homme remarquable à bien des égards », a-t-elle écrit dans un courriel.

« Il possédait l’une des meilleures expertises dans le domaine juridique que je connaisse, influencée par une compréhension approfondie de la double tradition juridique du Canada et empreinte de clairvoyance, de sagesse et de créativité. Il a joué un rôle crucial dans la formation de la jurisprudence qui a défini la nouvelle ère de la Charte. »

Elle a également ajouté que le juge La Forest était un Canadien convaincu, persuadé que la primauté du droit était non seulement essentielle à une société juste, mais aussi au fonctionnement et à la survie de la démocratie canadienne.

« C’était un homme bon et loyal, dévoué à sa famille et aux nombreuses personnes qu’il comptait parmi ses proches », a dit la juge McLachlin, tout en ajoutant qu’elle n’oubliera jamais la bienveillance manifestée par le juge La Forest et son épouse Marie à son égard lors de sa nomination à la Cour, ni les longues conversations portant sur les subtilités du droit qu’ils ont eu au cours des années qui ont suivi.

« Gérard La Forest était un grand juriste et un grand homme. Il nous a peut-être quittés, mais il survit à travers les mots des jugements qu’il a rédigés et dans les mémoires de toutes celles et de tous ceux qui le connaissait. »

Frank Iacobucci, ancien juge de la Cour suprême, annonce que M. le juge La Forest « était un juriste exceptionnel, en tant qu’universitaire, et un juge » avec plusieurs réalisations à son actif avant même de siéger à la Cour.

Il se souvient avec nostalgie de parties de tennis avec le juge La Forest et sa merveilleuse épouse.

Emmett Macfarlane, professeur à l’Université de Waterloo et auteur de l’ouvrage Governing From the Bench sur la Cour suprême du Canada, affirme que le juge La Forest incarnait à plus d’un titre un juge avec un parcours universitaire, au moment de la nomination de plusieurs juges pendant les gouvernements de Pierre Elliot Trudeau et de Brian Mulroney.

« Sa pensée était nuancée », explique M. Macfarlane, mentionnant que, dans le domaine du droit constitutionnel, le juge La Forest avait rédigé de nombreuses opinions concordantes, ce qui est fascinant, car, bien qu’il ait souscrit à la décision, il semblait vivement souhaiter formuler des motifs quelque peu distincts pour des décisions spécifiques. « Ce n’est pas forcément par pur plaisir que les juges rédigent. Les juges agissent ainsi en considérant avoir quelque chose d’important à exprimer, et le nombre d’opinions concordantes que le juge La Forest a rédigé, du moins en matière de droit public, témoigne de son bagage universitaire. »

Il est vrai que cela peut représenter une arme à double tranchant, dans la mesure où certains estiment que les juges venant du monde académique tendent à complexifier excessivement les choses, et qu’il est parfois possible d’aller trop loin dans la recherche de nuances.

Le juge La Forest a rédigé un arrêt faisant jurisprudence dans le cas de l’affaire Mckinney c. Université de Guelph, pour laquelle la Cour a jugé que la Charte ne s’appliquait pas aux universités, du moins en ce qui concernait les règles relatives à la retraite obligatoire, mais qu’elle s’appliquait aux collèges.

« La Cour a établi une distinction concernant le degré de contrôle gouvernemental direct, fondée sur des éléments tels que le nombre de membres d’un conseil des gouverneurs nommés par le gouvernement », explique M. Macfarlane.

« C’était une distinction très subtile, et je pense que beaucoup de gens, en lisant une disposition aussi largement formulée sur le champ d’application de la Charte, pourraient se demander comment elle peut s’appliquer aux collèges, mais pas aux universités. »

M. Macfarlane indique que cette affaire illustre un risque lié à une pensée excessivement nuancée.

M. Macfarlane cite également le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard pour lequel le juge La Forest a fait preuve de dissidence. Dans cette affaire, la Cour a créé une nouvelle règle constitutionnelle selon laquelle les gouvernements souhaitant modifier la rémunération des juges doivent mettre en place des comités de rémunération des juges, indépendants du gouvernement, dont ils doivent entendre et prendre en considération les recommandations.

« La décision a été en partie très controversée », explique M. Macfarlane.

« Bien que la Cour ait fondé sa décision sur le principe de l’indépendance de la magistrature, il s’agit d’une conception plutôt radicale et très étendue de cette indépendance, surtout dans le contexte d’affaires qui portaient réellement sur les efforts plus larges des gouvernements pour gérer l’ensemble des salaires. »

Les juges et les tribunaux n’ont pas été visés par des réductions générales, mais il estime que cette décision reste l’une des plus « activistes » de l’histoire de la Cour.

« Le juge La Forest, dissident dans cette affaire, reprochait vivement à ses collègues ce qui s’apparentait à un abus de pouvoir judiciaire. Je suis presque certain qu’il a souligné le conflit d’intérêts potentiel lié à la question dont la Cour était saisie, ainsi que la nature même de l’indépendance judiciaire », ajoute M. Macfarlane.

« J’ai trouvé que c’était une opinion dissidente qui avait véritablement réfléchi aux relations institutionnelles et à la séparation des pouvoirs – des concepts importants qui reflétaient une pensée mesurée de sa part au sein d’une cour qui, dans cette affaire, était quelque peu débridée. »

Adam Dodek, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, partage ce sentiment.

« La dissidence qu’il a manifestée dans le cadre du Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard est un tour de force qui résiste à l’épreuve du temps », écrit-il dans un courriel.

« C’est un hommage à l’humilité judiciaire et une mise en garde contre tout excès du pouvoir judiciaire. »